【横山験也のちょっと一休み】№.3771

今日は、ちょっと珍しい、引き算の筆算の話をしましょう。

引き算の筆算の厄介な点は、繰り下がりにあります。

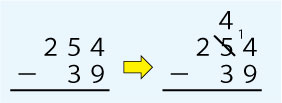

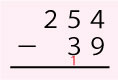

うっかりすると、計算ミスをしてしまうので、通常は下のように書いて計算していきます。

一の位の引き算がすぐにはできないので、十の位から1繰り下げてきます。

何も書かずに計算すると、十の位でうっかりすることが起こりかねません。

ですので、繰り下げたことを忘れ無いようにきちんと書いていきます。

そうして、一の位の計算が終わったら、十の位では「4-3」を計算します。

大正時代の本に、このやり方とはちょっと違う、なるほどと思えるやり方が載っています。

繰り下がりの1に対応する数を、ちょっと目立つように、ここでは赤で書いておきました。

見慣れないところに1が書かれていますが、少し考えれば、やり方が伝わってきます。

十の位は、「5-3-1」と計算しているのです。

一の位が引けない場合、「14-9」を計算します。これは慣れてしまえば、何も書かなくてもできます。

でも、繰り下げた1は、うっかりすると忘れることがあるので、それを「5-1」とせずに、「5-3-1」としています。一気に引き算をしています。

なかなかの妙案!と伝わってきます。

昔は、こういう計算をより簡単に素早く、それでいて正確にできる方法を何とか見つけ出して・・・と考える先生がけっこういました。この筆算を考え付いた先生も、きっとそういう先生だったように思います。

なかなかいい方法と感じるのですが、初心者にはちょっと向きません。

たぶん、筆算に慣れてきた子に、こういうのもあるよと伝える分にはいいかもしれません。

なぜ、そう思うのか。

普通の筆算は、具体的イメージの通りの手順になっています。

しかし、大正時代のこの方法は、具体的イメージで考えるとちょっと複雑になっているからです。

具体的イメージというのは、先生が子供たちに話すような世界です。

4から9は引けないね。

だから、となりの5から1借りてきて、その1は一の位では10になるので、14-9を計算します。

5は1貸してあげているので、4になっています。

だから、十の位は4-3になります。

この話の順番に斜線を引いたり、1を書いたりします。

流れる通りの記述です。

ですが、大正時代のこのやり方は、このイメージ通りの流れになりません。

4から9は引けないね。

だから、となりの5から1借りてきて、その1は一の位では10になるので、14-9を計算します。

ここまでは、同じです。

問題はその次です。

5から1借りたけど、その1はすぐには引かないで、5から3を引くときに、ついでに1も引いていきます。

借りたことを一時保留しています。そうして、後からまとめて引く、という手順が具体的イメージとしてなかり高度となります。

ですので、習い始めの子にはこの方法はちょっと向かないと思えてきます。

ですが、慣れてきたら、こういうやり方もあるということを話すのもいいですね。

このやり方が載っていたのは『どうすれば算術が上手になるか』(近藤精一著、門部書店)です。

昔の本ですが、私の時代に無い考え方が載っているので、実に面白く感じます。

—

下の3冊は、私が書いた算数のアイディア教材集です。どれも面白いです!

|

|

|