【横山験也のちょっと一休み】№.3765

『さくらmathはじめます!』の話を一つ。

1年生で「かたち」を学びます。立体の形です。

この単元では、4つのタイプを学びます。

1、サイコロの形

2、箱の形

3、ボールの形

4、筒の形

私が初めて1年生の担任になった時、この中の「筒の形」という名称に、ちょっとびっくりしたことを覚えています。

名称として、自分の中で珍しかったからです。茶筒という言葉は知っていましたが、「筒の形」は初耳という感じでした。缶詰や、当時まだあった缶ジュース、マーブルチョコレートなど、他にも何か言いようがあるように思いましたが、時の流れに動じない「筒の形」というのは絶妙な名前だと、今は思うに至っています。

ただ、子ども達になじみの薄い言葉なので、その言葉を多く口にするようにしていました。耳慣れしてくれれば、名称が定着するからです。

どんな名前にしろ、名称があると、記憶にいいです。覚えやすくなります。

名前がついていると、他との区別が明確になります。

また、一言で概念を伝えることができるため、表現の煩わしさがなくなります。

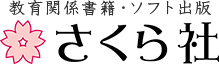

さて、左が『さくらmathはじめます!』の「かたち」の単元の一つの画面です。

さて、左が『さくらmathはじめます!』の「かたち」の単元の一つの画面です。

問題文の中に、筒の形の事例が示されています。この事例と似たような形をタップすれば、正解となります。やり方は簡単ですね。

簡単にできるのですが、ここで培われることが2つあります。

1、類似の形を把握し、それをまとめて「筒の形」と呼ぶこと

2、他の形との区別をつけること

1は筒の形の内側の認識で、2は外側の認識です。

この2つを同時に学ぶのですから、筒の形という概念を知らない子にとってはちょっとしたハードルが感じられます。

このハードルをクリアする一番いい方法は、「パターン認識」です。

何回か繰り返すことで、きまりを感じ取っていくことができます。

短い時間に程よく繰り返すと、パターン認識は自然に出来上がってきます。

こんな理屈はともかく、取り組む子供が、「3が事例の形に似ている」と思って、3をタップしてくれれば、それでOKです。「正解」すると、音声で「筒の形」と聞こえてきます。見た目の判断と言葉がかさなるので、より強く筒の形が沁み込んできます。

ということで、何問かチャレンジしているうちに、パッと見て「これだ」と分かるようになってくれたら、良かったなぁとなります。

—

『さくらmathはじめます!』は、さくら社ネットショップで販売されています。

内田洋行のEduMallにも登録されています。

—

下の3冊の本には、楽しい算数の授業アイディアがたくさん載っています。

是非、ご覧ください。

|

|

|

比較的易しい事なのですが、事例は高さがけっこうありますが、問題では高さがあまりありません。別物と思ってしまう子もいるでしょうね。

でも、他の形は、もっと事例に似ていません。やっぱり「3」だなと思考が進んでくれたら、ありがたいです。