【横山験也のちょっと一休み】№.3769

『さくらmathはじめます!』の1巻2巻。

2巻の中に「三角形と四角形」の単元があります。

その中の最初のページは「三角形」の学習です。

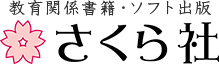

そこに登場する問題。例えば、下のような問題が出てきます。

2つの図形が出てきて、どっちが三角形かを見極める学習です。

左は確かに三角形です。

右はちょっと変ですが、三角形のようでもあります。

1年生までの「さんかく」という名前でしたら、右はもちろんの事、左もさんかくにみなせます。

そうなんです。「さんかく」や「しかく」は日常語なので、言った本人が、聞いた人が「さんかく」と思えば、それはさんかくなのです。

それが2年生になると「三角形」と学びます。

しかも、定義とは書いてありませんが、こういう形を三角形と言いますよと明示されています。

そのために、それ以外の形は三角形とは言えなくなります。

どう書かれているかと言うと、「三本の直線で囲まれた形」です。

こうやってはっきりと明示されると、右側の形が三角形になれない理由がよくわかります。曲がった線があるから、三角形ではないのです。

小学校の図形の学習は2年生から定義と名称をセットにして学ぶようになります。これを学ぶことで、論理的に三角形であるかどうかを説明できるようになっていきます。

だから、大事なことは、定義を繰り返し目にし、耳にすることなのです。

さて、『さくらmathはじめます!』では、正解すると、その理由がアナウンスされます。

こういう理由で三角形ですよと音声が流れます。

5問正解すると、5回定義を耳にすることになります。

「用語+定義」が頭に入りやすくなりますね。

算数があまり得意でない先生もいます。そういう先生こそ、定義を大切にして、定義に戻りながら授業を進めてくれると、次第に指導の言葉がしっかりしてきます。

—

下の3冊は、私が書いた算数のアイディア教材集です。どれも面白いです!

|

|

|