【横山験也のちょっと一休み】№.3778

算数の仕事を連日しているのですが、面白い世界です。

3年生になるとかけ算の筆算を学びます。よく見るあの筆算です。

ごく普通の筆算なのですが、歴史的な流れを見ると、「最先端の筆算」であることがわかります。

日本では江戸時代までは数を書いて計算するという習慣がありませんでした。計算はそろばんでするものだったのです。

それが、明治になり、西洋から洋算が伝わり、筆算を学ぶようになりました。

その西洋でも、いきなり今の形ができたわけではありません。位取りがインドからアラビアを通って伝わり、これが便利と意識され、こうやったら数字を書くだけで計算できると、形作られ、格子算などが生まれ、次第により便利な方法として、今の方法になったのです。

だから、今、学校で教えている筆算は「歴史上最先端の筆算」であり、「歴代最高峰の筆算」でもあるのです。「そんな素晴らしいかけ算の筆算を、これから学びますよ!」と子ども達にも話せたら、ちょっといい気分になってくれるでしょうね。

これは、何もかけ算だけのことではありません。平均の考えも、直感に頼らずに計算で求める形を生み出し、今以上のやり方が発見されていないのが今の平均の計算です。ですので、平均も最高峰の平均なのです。

算数の大方は、どれもこれも最先端であり最高峰なのです。すばらしいですね。

『さくらmathはじめます!』の3巻にも、3年生のかけ算の筆算のアプリが入っています。

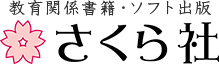

画面にお金と式が出てきます。

画面にお金と式が出てきます。

お金を見れば、80円とわかります。

式を見ると、「40×2」。

この2つから、何となく直感的に「しにが8」と感じられます。

クリックして、次の問題をやると、やはり同様にお金と式の関係で九九がひらめきます。

そうこうしてるうちに、「しにが・・・80」という感覚が身についてきます。

これが実に重要なことなのです。

既知の80円と、既知の「しにが8」が、未知の「40×2」の意味合いをつかませてくれ、「しにが・・・80」という応用を可能としてくれます。

この学習での子ども達の頭はどういう働きをしているかというと、

「できそうだから、トライする」です。

余談となりますが、「しにが・・・80」という計算は、私が子供のころのお店のおじさんがよくやっていました。

こちらが小学生だと分かっているので、50円のを4個買ったら、「ごし200円!」などと言ってくれました。

単なる九九の積み重ねでも、かけ算の筆算はできます。

でも、教科書が「40×2」のような計算もしっかり教えているのは、意味の理解もありますが、もう一つ、「しにが・・・80」という応用的な直観力の養成にもなっているのです。

『さくらmath!はじめます』

詳しいことは、<こちら>に載っています。

5巻6巻12月には完成します。春には、1巻~6巻までそろって販売されます。

ご期待ください。

—

下の3冊は、私の書いた算数のアイディア教材の本です。

|

|

|